1.車両保険は自分の車の修理代を補償する

車両保険とは、ご自身の車が衝突・接触といった偶然な事故で損害を被った場合に、保険金が支払われるというものです。一般的に、自動車保険は事故の相手方への補償である「対人賠償責任保険・対物賠償責任保険」、自身や同乗者の補償である「人身傷害保険」、自身の車の補償である「車両保険」の3つに分けられます。

このうち対人賠償責任保険・対物賠償責任保険と人身傷害保険は、多くの場合、基本補償として自動セットされていますが、車両保険は自身で加入するかどうかを判断しなければなりません。

そのため自身で必要性を判断できるよう、車両保険の補償内容を十分理解しておくことが大切です。

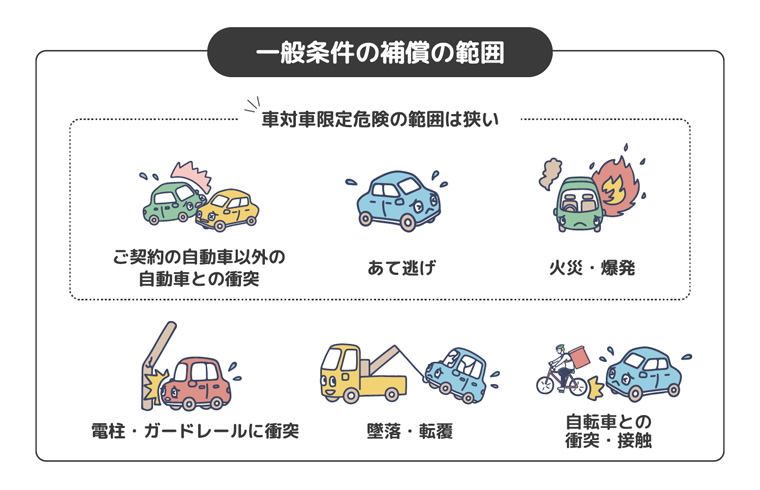

(1)車両保険は「一般条件」と「車対車・限定危険」の2種類

車両保険はさらに「一般条件」と「車対車・限定危険」の2種類に分かれます。

「車対車・限定危険」は「一般条件」に比べて保険料が割安になりますが、「単独事故」「相手がわからないあて逃げ」は対象外となります。

2.車両保険の注意点

車両保険に加入する際の注意点についても確認しておきましょう。

(1) 保険料が上がる可能性がある

車両保険に加入すると、加入しない場合と比べて保険料が上がる可能性があります。また「車対車・限定危険」よりも「一般条件」の方が補償範囲が広い分、保険料はさらに上がる傾向があります。

(2) 自己負担金額

車両保険は自己負担額を設定すると、保険料が割安になります。しかし実際に保険金が支払われる場合に、契約時に設定した金額分の自己負担が必要です。例えば自己負担額を5万円*と設定していた場合、損害額が30万円だったとしても保険金として支払われる金額は25万円で、差額5万円は自己負担となります。

*定額方式5万円を選択した場合

(3)車両保険の支払限度額(車両保険金額)は毎年下がる傾向がある

一般的に車の価値が下がるため、車両保険金額も毎年下がる傾向があります。車両保険金額とは、事故時にその車に対して支払われる車両保険の支払限度額のことです。

車両保険は保険会社ごとに定めた基準に基づいて車両保険金額が決まりますが、車両保険金額と実際の市場価格に差異が生じる場合があります。

「200万円で購入した車なので、車両保険金額も200万円になっているだろう。」というような思い込みは危険です。自動車保険を更新する前に、車両保険金額を確認しましょう。

(4)故障は補償されない場合がある

一般的に「エンジンから急に煙が出た」「ヘッドライトが突然点灯しなくなった」などの故障の修理費は、車両保険では補償されません。しかし保険会社によっては、故障の修理費を補償の対象に含めるオプションを用意している場合があります。

(5)地震・津波・噴火は別で備える必要がある

車両保険は災害で自身の車が損害を受けたときも補償対象となりますが、地震・津波・噴火が原因の場合は車両保険では、一般条件であったとしても補償されません。地震・津波・噴火による自身の車の損害については、別途、オプションでカバーする必要があります。

3.車両保険がおすすめな人

次に紹介する人は、車両保険の加入がおすすめです。

(1)新車を購入した人

車両保険金額は各保険会社の基準で決まりますが、新車は保険金額が高く設定される傾向があります。そのため修理代が高額になっても、車両保険だけでカバーできる可能性があります。

(2)ローンが残っている人

車をローンで購入した後に事故で全損になると、ローンだけが残ってしまいます。車両保険に加入していれば、保険金額で残債をカバーできるためこうしたリスクも軽減できるでしょう。

(3)運転に自信がない人

運転に自信がなく、単独事故や相手方のいる事故に遭うかもしれないと不安に感じている人は、車両保険に加入しておくことをおすすめします。車両保険に加入することで、少なくとも事故を起こしたときの経済的な不安は軽減されるでしょう。

(4)貯蓄がなく急な支出があると困る人

自動車事故は自分が十分気をつけていても起こる可能性があります。十分な貯蓄がない人は、保険料を抑えたいと思うかもしれません。しかし車両保険に加入しておけば、万が一の事故で多額の修理代が発生しても、そのうちの一部または全部をカバーできます。

4.【まとめ】自分の車の損害に備えて車両保険に加入しましょう

車両保険に加入すると、保険料が上がる傾向がありますが、自身の車が偶然の事故などで損害を被った場合に、一定の要件のもと補償が受けられます。特に、新車を購入した人やローンが残っている人、運転に自信がない人、貯蓄がない人などは自身の車の損害に備えて車両保険に加入すると良いでしょう。

※このコラムでご案内した内容は概要を説明したものです。詳細につきましては、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。なお、補償の内容・取扱い・特約名称等は、引受保険会社により異なります。詳細は各引受保険会社までお問い合わせください。

SJ23-07765(2023.09.20)